一场本不应该发生的论争

——记韩国部分学者争我印刷发明权的起因、背景和动态

作者:张树栋

近几年来,有不少同仁问及:“印刷术是中国古代四大发明之一,证据充足,早成定论,如今又冒出个‘韩国起源说’来,这到底是怎么回事?”“印刷术的发明是一个长期的演变过程,有着深厚的社会文化背景和物质、技术基础,大量文献、文物为印刷术起源于中国提供了充足而又无可争议的证据,韩国部分学者仅以唐印本《无垢净光大陀罗尼经》(以下简称《无垢经》)在韩国出土这一孤证就大肆宣传“韩国起源说”,大有志在必得之势,这到底是为了什么?”有人甚至带有埋怨的口气说:“韩国部分学者争我印刷发明权由来已久,而且愈演愈烈,你们这些研究印刷史的学者如果早一点站出来,讲明事实真相,或许不会发展到现在这种地步。”……看来,韩国部分学者争我印刷发明权这件事,在国内、尤其是出版印刷界已引起普遍和强烈反响。但大部分同仁对这件事的来龙去脉并不清楚,作为一个知情人,我写了这篇介绍性文章,向所有关心这件事的同仁汇报一下情况。既然是介绍性文章,自然是详于陈述而疏于研究和论证。对研究和考证有兴趣的同仁,请参阅其它相关论文。本文仅就对韩国部分学者争我印刷发明权的起因、背景和动态以及其它相关问题,作简要论述。

1.印刷术起源于中国,证据充足,早成定论

“印刷术起源于中国,证据充足,早成定论”,乃所有“有关韩国部分学者争我印刷发明权问题”询问者的共同信念,反映出中国人民、尤其是中国学术界的共同心声,无一例外。其实何止在中国,即使在世界范围内,韩国起源说也只能暂时蒙蔽一些不明真相者于一时,难以动摇中国作为印刷术故乡的起源国地位。远的不说,就在韩国部分学者在世界舞台上大肆宣传韩国起源说之时,一些世界级名人领袖还曾站出来给中国发明印刷术以高度评价和赞誉。例如:美国前总统布什(按:老布什)在“美国印刷工业”一百周年纪念大会上,赞扬中国在造纸、印刷和排字方面为世界作出历史性贡献,并说“这一贡献确实可以说改变了历史的进程”;再如,英国前首相撒切尔夫人在中国为她访华举行的欢迎宴会上声称:“我们历来认为,中国发明的印刷术,对世界文明是必不可少的。”美国总统和英国首相在韩国部分学者宣扬韩国起源说时,公然站出来给中国发明印刷术对世界文明的历史性贡献以高度评价和赞誉,集中反映出世界舆论对此所持的态度和立场。再看证据,仅以与韩国出土的唐印本《无垢经》同时代的唐朝为例,众所周知,唐朝处在印刷术发明后的推广应用和初步发展时期,在这一历史时期中,中国现存有关印刷术的文献记载和出土文物多达数十种,而且有几种还早于韩国出土的唐印本《无垢经》。例如:1906年在新疆吐鲁番地区出土的、带有武周“制字”的《妙法莲华经》,便是早于《无垢经》的印本佛经,现藏日本书道博物馆;1974年在西安市郊唐墓出土的梵文《陀罗尼经咒》,其随葬品皆为唐初或隋朝遗物,陕西省考古鉴定为唐初印刷品;明朝史学家邵经邦着《弘简录》载唐贞观十年(636年)唐太宗令梓行《女则》事,比《无垢经》早了约70年;唐冯贽着《云仙散录》引《僧园逸录》载玄奘法师于京师(今西安〕大慈恩寺,“以回锋纸印普贤菩萨像,施于四众,每岁五驮无余”,早于《无垢经》约半个世纪;……一句话,中国发明印刷术的文献、文物证据,多种多样,时间上也连绵不断,可谓证据充足,令人信服。让人费解的是,面对证据充足、世界公认的印刷术起源国,一个印刷术发明后数百年间半点有关印刷术的蛛丝马迹都没有的韩国的个别学者,仅凭一件在韩国出土的唐印本《无垢经》,怎么敢于提出“韩国起源说”呢?要弄清这个中原委,还需从韩国部分学者争我印刷发明权的“起因”谈起。

2.韩国部分学者争我印刷发明权的起因

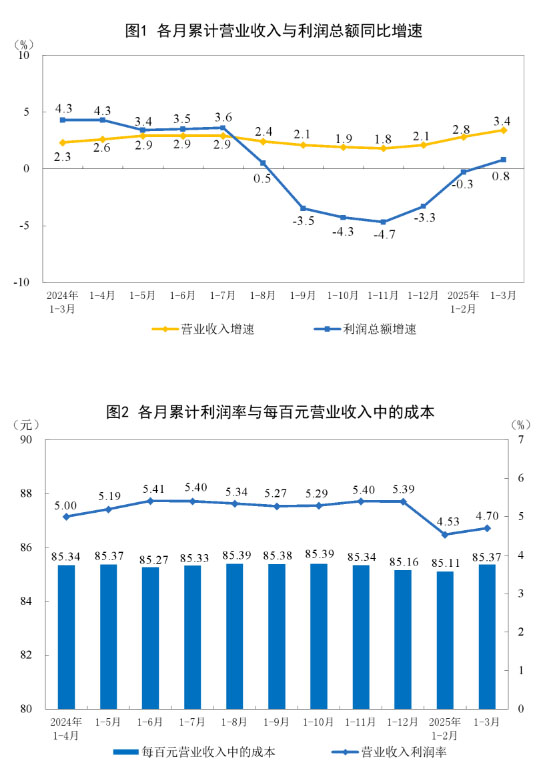

韩国部分学者争我印刷发明权起自1966年。起因是:1966年10月14日,在韩国庆州佛国寺释迦塔的修复过程中,发现在塔身的第二层有一个长宽各50cm的舍利洞,洞里放着一座房子形状的金铜质外函,金铜外函里面是一个长方形的金铜质舍利盒,一卷用绸缎袋套装着的佛教经卷《无垢净光大陀罗尼经》就平放在这个金铜舍利盒之上。这一经卷,长8cm,直径4cm,中间木轴两端涂以红漆,发现时虫蛀腐蚀严重。修复后的《无垢经》全长665cm,由12张纸粘接而成。版面上下单边,每行7-9字不等(图14),卷末题名《无垢净光大陀罗尼经》。《无垢经》出土后,韩国学者以庆州佛国寺释迦塔始建于公元751年和庆州皇福寺石塔中刻有公元706年将《无垢净光大陀罗尼经》纳入塔内供养的铭文为据,推断此经卷刻印于公元706-751年间。

图14 韩国出土的唐印本《无垢净光大陀罗尼经》

韩国出土的唐印本《无垢经》,是现存世界上最早的印本佛经之一。它的出土,既是韩国学术界对古印刷文物发掘与整理的一大贡献,又是中朝友好文化交流历史的新鉴证。意义重大。一些韩国学者也因之欣喜异常,遂于《无垢经》出土后短短几天的时间里,在没有进行深入考证的情况下,便频频发表文章,通过新闻媒体向世人宣称:“韩国发现了现存世界最早的印刷品。”在尔后的岁月里,韩国部分学者又有意地把这件所谓的现存世界最早印刷品与印刷术的起源联系在一起,进而、逐步地推出了“韩国起源说”。这便是韩国部分学者争我印刷发明权的起因。

3.韩国部分学者争我印刷发明权的背景

通常人们把韩国部分学者争我印刷发明权和我方从学术角度予以反驳,称作“中韩之争”。这种提法并不准确。确切讲,所谓的“中韩之争”中,韩国是“争”,中国是“卫”。试想,印刷术发明权原本属于中国,中国还争它何来?实质上这是一场争夺与捍卫之间的论争,显然,这场论争是本不应该发生的。说它不应该发生,是因为导致印刷术发明的物质、技术准备是在中国本土完成的(这一点是韩国学者迄今所一致承认的),中国作为发明印刷术的文明古国,不仅有大量文献、文物为据,而且早已为包括韩国在内的世界所公认。这就是说,印刷术起源于中国是历史事实。已经成为历史的事实,是任何后人所难以改变的。因此,韩国部分学者争我印刷发明权是徒劳的、不可能成功的。说它不应该发生,可它毕竟是实实在在地发生了,而且有时争论还相当的激烈。何以致此?仔细分析,实为下述背景所使然。

(1)唐印本《无垢经》出土于韩国是发生这场论争的基础

唐印本《无垢经》出土于韩国,是这场论争中的一个基本事实。作为出土国的学者,面对在自己国土上出土的极其珍贵的历史文物,首先想到的是自己的先民制作并遗留下来的,这是正常的、合乎情理的。在尔后的岁月里,引经据典、深入考证,期望证明它确是本国先民所制作,也是可以理解的。可大量文献文物证明在韩国出土的这卷《无垢经》是唐印本,是从韩国的友好邻邦中国传入的,这也是这场论争中的基本事实。研究历史首先要尊重历史,要实事求是。个别韩国学者因《无垢经》出土在韩国就不顾历史事实,硬把它说成是韩国古新罗朝刻印的,不能不说是引发这场论争的因素之一。

(2)韩国部分学者强烈的民族意识是发生这场论争的主因

在这场本不应该发生的论争中,我们对韩国学者所表现的民族意识和爱国热情表示理解和敬佩。他们为争得这个发明权,投入大量人力、物力和财力,真可谓不遗余力。然而,民族意识和爱国热情是一回事,历史研究和学术研究是另一回事。如果像“个别”韩国学者那样,仅凭强烈的民族意识去试图改变历史,那么这样的民族意识岂不过于狭隘?还有什么可值得敬佩的呢?韩国江南大学曹炯镇教授说得好:我们进行学术交流“不要搞国粹主义和民族主义,要搞学术主义,要实事求是”。遗憾的是,韩国清州大学校人文大学文献情报学科副教授金圣洙先生居然撰文提出,要由政府文化体育部、教育部、外务部主管,在联合国教科文组织支持下,由韩国书志学、文献情报学和考古美术学界共同举办“国际学术大会”,以便使①《无垢净光大陀罗尼经》的刊行年代得到世界公认;②使《无垢经》为现存最早的木版印刷本得到世界公认;③使韩国木版印刷起源年代为世界最早印刷本的刊行年代得到世界公认。一句话:让世界公认印刷术起源于韩国而不是早成定论的中国。正是这种出于强烈的民族意识而超出学术研究的作法,直接引发了这场论争。

(3)韩国部分学者研究印刷术起源问题的方法和观念还存在一些问题,是发生这场论争的诱因

正如一位著名的台湾学者指出的:“韩国的印刷史研究还处在初级阶段”。这句话的涵义是深刻的,也是现实的、清楚的。

其一,韩国学者的印刷史研究,从基本观点和方法上,仍持中国几十年前的作法,把印书史同印刷史混为一谈,将印书之始视作印刷之始,故而把韩国出土的“印本”佛经《无垢经》,说成是现存世界最早的“印刷品”,进而提出了“韩国起源说”。殊不知,印刷术发明之初只能印些简单的单张印品,不可能用来印刷像《无垢经》这样的整卷佛经;印书是印刷术发明后经过一段较长时间的发展之后才出现的,印书之始绝非印刷之始。

其二,印刷术的发明是一个长期的演变过程,历史上第一次通过转印材料将雕刻在印版上的图文转印到承印物上,从而获得更多的复制品,是印刷术的发明。我们难以找到它的具体时间和地点,因此,任何以一事一物断定印刷术的发明时间和地点的作法都是错误的、不符合历史事实的。在这里,韩国出土唐印本《无垢经》是“事”,出土的《无垢经》是“物”,以此一事一物断定印刷术起源于韩国的古新罗,显然是错误的、不符合历史事实的。

其三,印刷是工艺技术,尽管它主要用来生产精神食粮,但它毕竟是工艺技术,属科学技术范畴。研究印刷史,只有把它定位于科技史,才能明确、清楚地勾划出它从萌芽、到雏形、到发明和完善的脉络和轨迹。韩国除出土的这卷《无垢经》——而且还是唐印本——之外,前后数百年,一点有关印刷的痕迹都没有,更不用说它的历史轨迹了。在这样的条件下,个别韩国学者却硬要争个宗主国地位。岂非咄咄怪事。

(4)中国学术界的“宽容”和“平静”,是发生这场论争的促进剂

这场本不应该发生的论争的爆发,与中国学术界异乎寻常的宽容和平静,有着直接的关系。当韩国部分学者在世界范围内大肆宣扬是韩国的古新罗发明了印刷术时,印刷术的故乡中国却表现出异乎寻常的宽容和平静,甚至有的学者时至90年代初期仍在那里宣传现存世界最早的印刷品是敦煌出土的唐咸通九年(868年)王玠为二亲敬造的《金刚般若波罗蜜经》。难怪有人把中国排在了居日本之后的第三位,即韩国《无垢经》706~751年,日本百万塔经咒770年,中国《金刚经》868年。这简直是天大的笑话。30年来,在中国,除印刷史家张秀民、钱存训、李兴才曾撰文提出韩国出土的《无垢经》为唐印本外,别无动静可言。中国学术界这种异乎寻常的宽容和平静,势必给争夺者造成中国学者已无回天之力的错觉,而成为这场本不应该发生的论争的促进剂。

面对韩国部分学者争我印刷发明权这一事态,中国学术界何以表现得如此宽容和平静?原因是多方面的,但主要的是我们信息不灵,不了解韩国部分学者争我印刷发明权的作为和动态。甚至1966年韩国庆州佛国寺发现唐印本《无垢经》这件事,也是在十几年后才知道的。根本不知,何来反驳?后来韩国学者加大宣传力度,我们仍知之甚少,无法反驳。其次,在中国学者看来,印刷术起源于中国,既有文献记载,又有文物为证,更有世界公认。韩国部分学者搞什么“韩国起源说”,纯属无稽之谈,无需过虑。再者,中国的印刷史研究,在筹建中国印刷博物馆之前,长期处于个人爱好、个人奋斗的局面,难以形成合力,正是这种种原因所造就的中国学术界在争夺者面前的宽容态势,无形中助长了争夺者的气焰而成为这场论争的促进剂,促使这场本不应该发生的论争终于爆发了。

4.一场本不应该发生的论争的爆发

1996年,一场本不应该发生的论争爆发了。

(1)导因。1996年6月初,在北京召开了隆重的中国印刷博物馆落成典礼,同时召开了第二届中国印刷史学术研讨会。韩国庆州博物馆馆长金光植先生作为嘉宾列席了会议。由于笔者系本届研讨会秘书长,负责接待韩、日等外国嘉宾,故有机会同金光植馆长交流情况、讨论问题。会议期间,金光植先生通报了翌年(1997年)韩国将举办有关印刷术起源问题的国际学术会议并邀请中国学者参加一事,同时还送给笔者一份数据。因笔者不识韩文,故将资料送给了通晓韩文的著名科技史家潘吉星先生。潘先生阅后电告,说翌年的韩国会议,是在韩国政府支持下有联合国教科文组织参加的国际学术会议,目的是要通过会议,让包括联合国教科文组织在内的国际社会承认它的“印刷术起源国”地位,这使我们感到无比的震惊和意外,为了反驳韩国起源说,笔者将自己珍藏的韩国出土的《无垢经》的全卷复印本(当时国内唯一的一份)送给潘先生,以便帮助他深入研究、考证这卷新出土的《无垢经》。潘先生不负众望,于1996年11月17日,率先在《中国文物报》发表了长文《印刷术的起源地:中国还是韩国?》吹响了反驳韩国起源说的号角。随后,著名书史专家李致忠于1996年12月25日发文《中国:印刷术的起源地——<无垢净光大陀罗尼经>刊印考》;中国文物鉴定委

员会主任启功先生发文《中朝友好文化交流历史的新见证》;新闻出版报也于1997年2月20日发表了笔者的长文《从社会文化发展看印刷术的真正起源》。(文章署笔者之笔名张子谦,见本书139~147页)一时之间,全国各大报刊纷纷发表署名文章或消息,从而在中国形成了一个自发地反驳韩国起源说的高潮。

(2)韩国召开的第一次有关印刷术起源问题的国际会议

1997年9月,在韩国庆州召开了有关印刷术起源问题的第一次国际会议。中国科学院自然科学史研究所研究员潘吉星、中国历史博物馆研究员孙机出席了这次会议。出席会议的还有美国、德国、日本和联合国教科文组织的代表。当然,更多的是东道主韩国的学者。会上,韩国学者以压倒多数的人数和机会,就韩国起源说频频发言,力图使与会代表、尤其是联合国教科文组织的官员相信,进而承认他们提出的“韩国起源说”。中国代表则以大量文献、文物为据和对《无垢经》的深入考证,通过摆事实、讲道理的方式,嬴得了除韩国部分学者之外的所有与会代表的支持。其结果,不仅美、德、日代表不同意他们的观点,而且联合国教科文组织的官员也存有异议,致韩国学者首次碰壁,以毫无收获告终。

(3)韩国召开的第二次有关印刷术起源问题的国际会议

1999年10月,在韩国汉城召开了第二次有关印刷术起源问题的国际会议,名为“世界印刷文化起源国际学术研讨会”。会议除韩国学者外,仅邀请中国和日本的学者参加。中国科学院自然科学史研究所研究员潘吉星,北京大学信息管理系教授肖东发,中央美术学院教授陈根濂出席了会议。韩国学者在会上频频向中国学者发问,说什么“你们说《无垢经》是在中国洛阳刻印的,那么请问,是谁、在什么时候从中国带到新罗的?”“《无垢经》是不是最早的印刷品?如果不是,请举出更早的实物来!”对韩国学者不客气地提问,中国学者对答如流,一一作了答复。特别值得赞赏的是,北京大学肖东发教授在发言中,首次采用了“大印刷史观”。他用“大印刷史观”的基础理论,说“印刷术发明是一个长期的演变过程,是中国无数先贤集体智慧和创造的结晶,是社会文化不断发展强烈需求的产物,有着物质、技术等前提条件和很深的历史渊源;印书不等于印刷,印书要在印刷发明后经过一段较长时间的发展才能诞生,印书是“流”而不是“源”,用一本印本佛经的刻印时间和地点来断定印刷术起源的时间和地点是不科学的,不符合历史事实的。”这次会议同第一次会议一样,韩国学者占有“地利”之便,但无“人和”可言。一些没有发言或不便发言的韩国学者在会下表示:“不能仅凭一件《无垢经》就得出印刷术起源于韩国的结论”。可见,持公允态度的韩国学者还大有人在。正如一位韩国老学者所说的:“由于我方代表义气用事、固执己见,使双方未能充分沟通意见。”韩国学者利用国际会议争我印刷发明权的企图再次受挫。

(4)韩国召开的第三次有关印刷术起源问题的国际会议

2000年9月,韩国举办了第三次有关印刷术起源问题的国际会议。中国印刷博物馆田胜立馆长出席了这次会议。韩国学者为召开这次会议作了充分准备。就在1999年5月初,以韩国江南大学曹炯镇教授为首的一个韩国印刷史访华团还来过北京,在北京走访了不少印刷史界的专家学者,还到国家图书馆等单位查阅、收集相关数据。笔者同中国社会科学院的史金波研究员、北京大学的肖东发教授,以中国印刷博物馆特邀研究员的身份,参加了5月9日在中国印刷博物馆召开的中韩印刷史学术交流座谈会。会议因韩国庆州博物馆的金先生率先宣称自己不懂印刷史而变成了单向交流,即韩国学者提问,我方作答。韩国访华团中的摄像录音师录制了会议的全过程。发言中,笔者对韩国江南大学曹炯镇教授提出的“不要搞国粹主义、民族主义,要搞学术主义,要实事求是”的主张表示赞赏,并申明:“中韩学者之间围绕印刷术起源问题的学术交流,只能搞学术主义,必须实事求是。因为实事求是是学术交流的基础。搞民族主义,不实事求是,不尊重历史,便失去了这个基础,彼此也就没有什么交流的必要了?”对韩国学者提出的问题,我方一一作了答复。正如会前所料,韩国召开的第三次国际会议,是以“金属活字印刷的发明权”为主要内容的。

说到金属活字印刷的发明,在这里有必要简要地介绍一下情况:

活字印刷的发明,是活字印刷这种工艺技术的发明,它包括活宇制作、拣字排版、施墨印刷和拆版还字四个主要工序,是北宋仁宗朝的布衣毕升发明的。这一发明,因有北宋大科学家沈括在其《梦溪笔谈》里的详细记载而为世界公认,从无异议。至于金属活字印刷,只是活字印刷第一道工序活字制作的变革,是活字本身材质的变化,并未改变它作为活字的本质,且其它三大工序未变。这能算作活字印刷的一项重大发明吗?退一步讲,就算它是发明,可中国文献明确记载中国出现金属活字的时间要比韩国早在百年之上。此外,五代的“天福铜版”、宋代的“镌金刷楮”、金代的“千佛铜牌”、元初的“镂铜为板”,以及现存宋元活字本中哪些是金属活字印刷的,都有待进一步分析和辨别。在这样的情况下,韩国个别学者要我们承认他的金属活字印刷的发明权,岂不是强人所难吗?

5.前景和结语

韩国学者提出“韩国起源说”已经30多年了,这场本不应该发生的论争也已持续了4年之久,前景或者说结局将会如何,这是大家所关心的问题。关心是必然的,但担心却大可不必,因为印刷术起源于中国是历史事实,历史事实是不以某些人的意志为转移的。再说,争我印刷发明权的只是韩国的个别、或者说部分学者,不少韩国学者还是客观、公允的。例如韩国已故安春根教授生前就曾撰文《新罗时代的印刷出版问题》,说千惠凤教授等的说法“只是推定、假设和猜测”,并建议:“有必要确认1007年出版的《宝箧印陀罗尼经》是我国(韩国)最早的印刷物。”再者,中国有大量文献、文物证据,尤其是有比韩国出土的《无垢经》还早的文物。这场论争不论持续多久,结果只有一个,那就是争我印刷发明权的个别韩国学者最终回到“学术主义”上来,尊重历史、承认事实,还历史的本来面目。

值得庆幸的是,这场论争却给印刷史研究带来了前所未有的机遇。为了反驳韩国起源说,研究印刷史的人多了起来,一些以往很少有人问津的印刷文献和文物得到了深入的研究和考证,尤其是对印刷术起源——导致发明印刷术的物质、技术等必不可少的前提条件——的研究,得到了充分的重视。客观上,不论是中国还是韩国,印刷史的研究都跨上了一个新台阶,取得了可喜的新成果。

(原载《中国出版》2000年3~5期、《广东印刷》2000年2~3期、台北《印刷会讯》2001年3~5期)

共有 网友评论